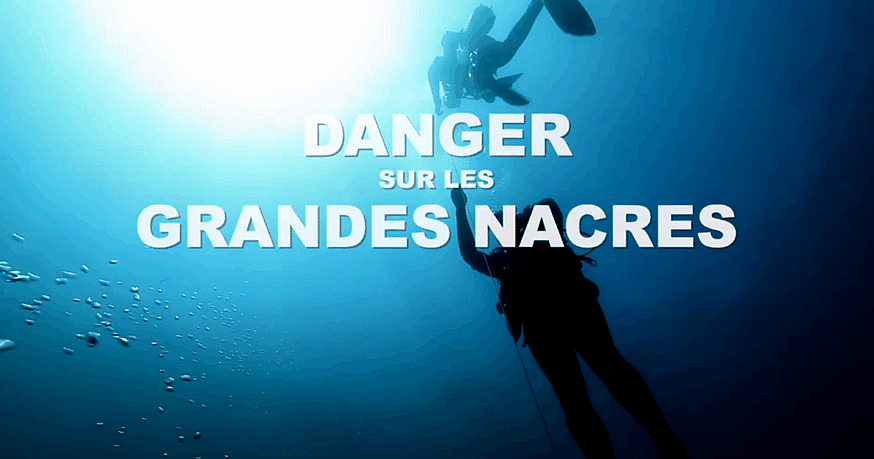

La Grande Nacre de Méditerranée : Entre danger et espoir

Publié par Seaquarium Institut Marin, le 4 août 2025 510

La Grande Nacre de Méditerranée : Entre danger et espoir

La grande nacre (Pinna nobilis) est le deuxième plus grand bivalve au monde, endémique de Méditerranée. La Grande nacre dispose d’un statut d'espèce strictement protégée (depuis 1992). (1)

Les grandes nacres ont un rôle écologique majeur (filtration, support de vie pour les épibiontes, etc.) qui bénéficie à l’ensemble des écosystèmes environnants (herbiers, substrats meubles, etc.).

Reconnue pour sa taille pouvant dépasser 1 mètre, elle est aujourd’hui menacée d’extinction. Depuis 2016, une épizootie causée par le parasite protozoaire Haplosporidium pinnae a entraîné la disparition de plus de 98 % des populations connues, poussant l’UICN à la classer « En danger critique d’extinction ». Pourtant, des signes d’espoir émergent sur certaines zones lagunaires du littoral français, notamment sur l’Étang de Thau, mais également en mer ouverte au niveau de la pointe de Beauduc (Parc Naturel Régional de Camargue)

Une autre observation intéressante mais isolée de grande nacre vivante a eu lieu le 8 novembre 2023 sur la plage nord de Port Camargue, dans un herbier de zostère naine, zone littorale présentant des signes géomorphologiques et physico chimiques semblables au Golfe de Beauduc

Grande Nacre – Bassin de Thau – Images Skander Bouderbala

- Legislation en vigueur : art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ; art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ; arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire et La Convention de Barcelone à l’échelle européenne et internationale.

Un parasite à l’origine d’une crise écologique majeure ?

Depuis la fin de l’année 2016, le parasite Haplosporidium pinnae s’est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Ce pathogène attaque la glande digestive de la grande nacre, entraînant une mort rapide. Il s’agit d’un parasite dit cryptogénétique, c’est-à-dire dont l’origine n’est pas clairement identifiée. Des hypothèses ont été formulées concernant son arrivée : eaux de ballast, déclenchement par la température… or il ne s’agit là que de suppositions.

Toutefois, les travaux de Nebot-Colomer et al. (2021) et Hernandis et al. (2023) mentionnent dans leurs recherches des paramètres pouvant avoir un impact sur sa propagation (température ≥ 24–25°C et salinité ≥ 37 PSU) au-delà desquels la virulence du parasite s’accroît nettement, surtout en interaction avec l’état physiologique de l’hôte. Des prairies de grandes nacres, épargnées et en bonne santé, faisant de ces sites des « sanctuaires » pour la sauvegarde et la conservation de ce bivalve.

Des sanctuaires existent ?

L’exemple est donné avec l’étang de Thau avec une estimation à 100 000 individus présents dans la lagune mais aussi d’autres zones similaires comme l’étang de Salses Leucate ou encore l’étang de l’Ayrolle situé entre ces deux zones, sur le bassin méditerranéen. Aujourd’hui, en 2025, l’état de santé des grandes nacres reste sous vigilance car le parasite continue d’affecter les populations. Les laboratoires de recherches, gestionnaires, associations, pêcheurs, club de plongée continuent la veille écologique de ces milieux.

Grande nacre – Zostère et anémone. SIM

L’Étang de Thau : refuge et laboratoire naturel

L’Étang de Thau, en Occitanie, est une vaste lagune côtière de 75 km² où les conditions de salinité et de température peuvent fluctuer de manière significative. Dans l’étang de Thau, la grande nacre a été officiellement documentée en 2011 près de Marseillan « Les individus observés en 2011 étaient installés dans moins d’un mètre d’eau, au sein d’un herbier à Zostera noltei et sur zone sablo-vaseuse. » (Foulquié, 2020) Des variations de température et de salinité pourraient contribuer à limiter l’impact du parasite. La lagune agit comme un laboratoire à ciel ouvert, permettant d’étudier la résilience écologique et les phénomènes d’adaptation éventuelle des populations de nacres.

Herbiers et perturbations : rôles écologiques clés

Les herbiers marins offrent à la grande nacre un substrat stable pour se fixer, tout en améliorant la qualité de l’eau. Ils agissent aussi comme réservoir de biodiversité. Toutefois, les perturbations mécaniques liées aux houles, dragages, ancres ou même au changement climatique peuvent entraîner leur régression.

Au Grau du Roi, les herbiers de zostère (cf : vidéo « herbier sous haute surveillance ») persistent avec un rôle écologique méconnu : nurserie pour les poissons, puits de carbone, refuge pour les espèces, organismes filtreur… Cela témoigne de leur capacité de résilience, mais aussi de leur importance dans la survie des espèces associées comme Pinna nobilis.

Grande Nacre et Herbier de Zostère – Seaquarium Institut Marin

Un écosystème en mouvement ?

La mutation géomorphologique du littoral par l’apport de sédiments du Rhône semble être un contexte similaire à celui de l’Etang de Thau, lui, très favorable au développement de la Grande Nacre et résistant à son parasite. Le littoral gardois avec la baie d’Aigues Mortes et le secteur de l’Espiguette connaissent une présence notable d’un herbier marin peu connu : la zostère naine (zostera noltei) Ce milieu pourrait-il être favorable au développement des grandes nacres ?

Si les hypothèses de résistance ou de refuges lagunaires se confirment, elles pourraient ouvrir la voie à des programmes de restauration, de protection mais aussi des campagnes de sensibilisation fortes et ciblées (citoyens, plaisanciers, pêcheurs, vacanciers, excursionnistes...). C’est donc un rôle de sentinelle qui est demandé à chaque personne pour veiller sur cette biodiversité.

Dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les observations scientifiques, opportunistes et l’engagement citoyen sont indispensables pour évaluer et suivre l’état de santé des milieux naturels. Chaque contribution – qu’elle émane de chercheurs, de citoyens, d’associations, de gestionnaires, de pêcheurs ou de plaisanciers – constitue un pas de plus vers une meilleure connaissance et un suivi plus précis des écosystèmes.

Image S. Bouderbala extrait « Entre Danger et espoir : La Grande Nacre de Méditerranée »

Cet état des lieux souligne l’importance cruciale de la recherche appliquée, de la préservation des herbiers, de la sensibilisation et du suivi des écosystèmes côtiers, dans une approche de gestion adaptative face au changement climatique et aux pressions anthropiques.

Après le danger, il y a de l’espoir… à nous d’en être garant.

Pour en savoir plus :

https://pole-lagunes.org/dans-letang-de-thau-la-grande-nacre-touchee-mais-pas-coulee/

https://pole-lagunes.org/corse-les-grandes-nacres-font-de-la-resistance/

M. Foulquié, Renaud Dupuy de La Grandrive, N. Dalias, Nardo Vicente. Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L. 1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France). Marine life, 2020, on line, Juillet 2020, pp.1-25. ⟨hal-03533189⟩

Frédéric Marin, Daniel Jackson, Delphine Pasche, Matthew James Harrington, Jonathan Perrin, et al.. « Il faut sauver le soldat Pinna ! » La Grande nacre de Méditerranée, bivalve patrimonial, est en grave danger d’extinction.. 16èmes Rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, Oct 2019, Saint-Brisson, France. pp.233-242. ⟨hal-02882309⟩

Claire Peyran. Etude génétique des populations de grandes nacres, Pinna nobilis, en Occitanie : identification de priorités de conservation dans un contexte de pandémie. Biodiversité. Sorbonne Université, 2021. Français. ⟨NNT : 2021SORUS454⟩. ⟨tel-03728197⟩

Foulquié M, Coupé S, Vicente N, Bunet R (2024) Population status of the Critically Endangered fan mussel Pinna nobilis in Thau Lagoon (France). Endang Species Res 55:21-36 https://doi.org/10.3354/esr01357

Le pdf de l’article est libre d’accès à cette adresse : https://www.int-res.com/articles/esr2024/55/n055p021.pdf

Nebot‐Colomer, E., Álvarez, E., Belando, M., Deudero, S., Catanese, G., Bernardeau‐Esteller, J., … & Vázquez‐Luis, M. (2021). Living under threat: will one of the last pinna nobilis populations be able to survive?. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 32(1), 1-13. https://doi.org/10.1002/aqc.373

Hernandis, S., Prado, P., García‐March, J., Gairin, I., Vázquez‐Luis, M., & Tena‐Medialdea, J. (2023). Reproduction of the endangered fan mussel pinna nobilis under natural and captivity conditions. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 33(12), 1501-1513. https://doi.org/10.1002/aqc.4009

Un documentaire pour mieux comprendre

Décimée depuis 2016 par une épidémie parasitaire fulgurante, la grande nacre (Pinna nobilis) – ce géant paisible des herbiers méditerranéens – voit plus de 98 % de sa population anéantie. Mais au cœur de cette tragédie écologique, un espoir fragile émerge. Dans les eaux singulières de l’Étang de Thau et sur la plage du Grau du Roi, quelques spécimens survivent, défiant les pronostics. Pourquoi ici, et comment ? Que peut-on apprendre de ces « réfugiés » de la biodiversité ?

À travers cette production Seaquarium Institut marin et le regard du journaliste et réalisateur Skander Bouderbala, ce court documentaire de 13 minutes vous plonge dans une enquête naturaliste au croisement de la science, de l’écologie et de la résilience.

A consulter : le Syndicat mixte du bassin de Thau et l’Institut océanographique Paul Ricard,

Voir le film : Danger et espoir : la grande nacre de Méditerranée

https://youtu.be/2o330EoVkh4?si=sDeqhl6oU7NjNrNl

Remerciements : Parc Naturel Régional de Camargue – Delphine Marobin – Chargée de mission littoral et milieu marin

Mathieu Foulquié – Ingénieur écologue – doctorant Institut Océanographique Paul Ricard

rédaction: Elodie Cubillas - Seaquarium Institut Marin