La Compagnie Galilée 3.0 est de retour !

Publié par Galilée 3.0, le 25 juin 2019 2.5k

A 17h, le DIMANCHE 7 JANVIER 2024 à la MJC de Castelnau-le-Lez

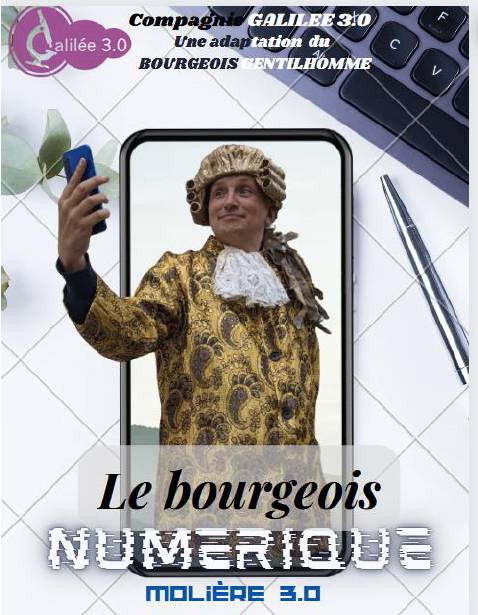

Une représentation de notre dernière création : "Le Bourgeois numérique, Molière 3.0"

Réservation conseillée sur le site reservation.mjc-castelnau.fr

Et en attendant de venir, vous pouvez nous apercevoir sur Facebook

Nos objectifs : La compagnie Galilée 3.0 propose des projets de types Art et Science. Ils ont pour but de susciter auprès du grand public une réflexion autour de la recherche, que le medium théâtral, ludique, permet d’aborder sous de multiples angles, les principaux étant :

- L’histoire des sciences et des grandes découvertes : les spectacles proposés apportent au public des informations concrètes et lui permettent de découvrir des personnages et des innovations scientifiques, en les situant dans le temps et dans l’espace. En cela, l’association Galilée 3.0 assume un rôle de vulgarisation ;

- Les problématiques, difficultés et questionnements rencontrés par les chercheurs dans leur quête de savoir, qu’ils soient d’ordre éthique, sociétal, financier... De ce point de vue, Galilée 3.0 joue un rôle de sensibilisation et de générateur d’échanges et de débats autour de ces thématiques plus abstraites.

L’association tire notamment sa légitimité du fait qu’elle compte, parmi ses membres, un fort contingent de personnels et étudiants issus du milieu de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR), de l’Éducation Nationale (EN) et de la médiation scientifique et culturelle. Il s’agit donc d’une démarche initiée par les communautés ESR et EN elles- mêmes, pour s’ouvrir au grand public au sujet de leurs propres histoires et enjeux. Les représentations sont suivies de discussions informelles sur le fonctionnement de la recherche et la transmission des savoirs, entre les comédiens et les spectateurs intéressés.

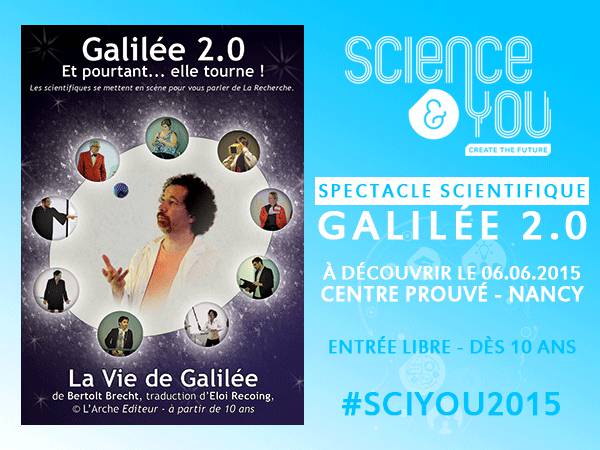

C’est ainsi que naît en 2014 « Galilée 2.0 », une adaptation de la pièce La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Le succès de cette initiative (9 dates, clôturées par une représentation au congrès international Sciences et Avenir à Nancy, en 2015) convint les membres du projet de se structurer en association : Galilée 3.0 voit officiellement le jour en Janvier 2016.

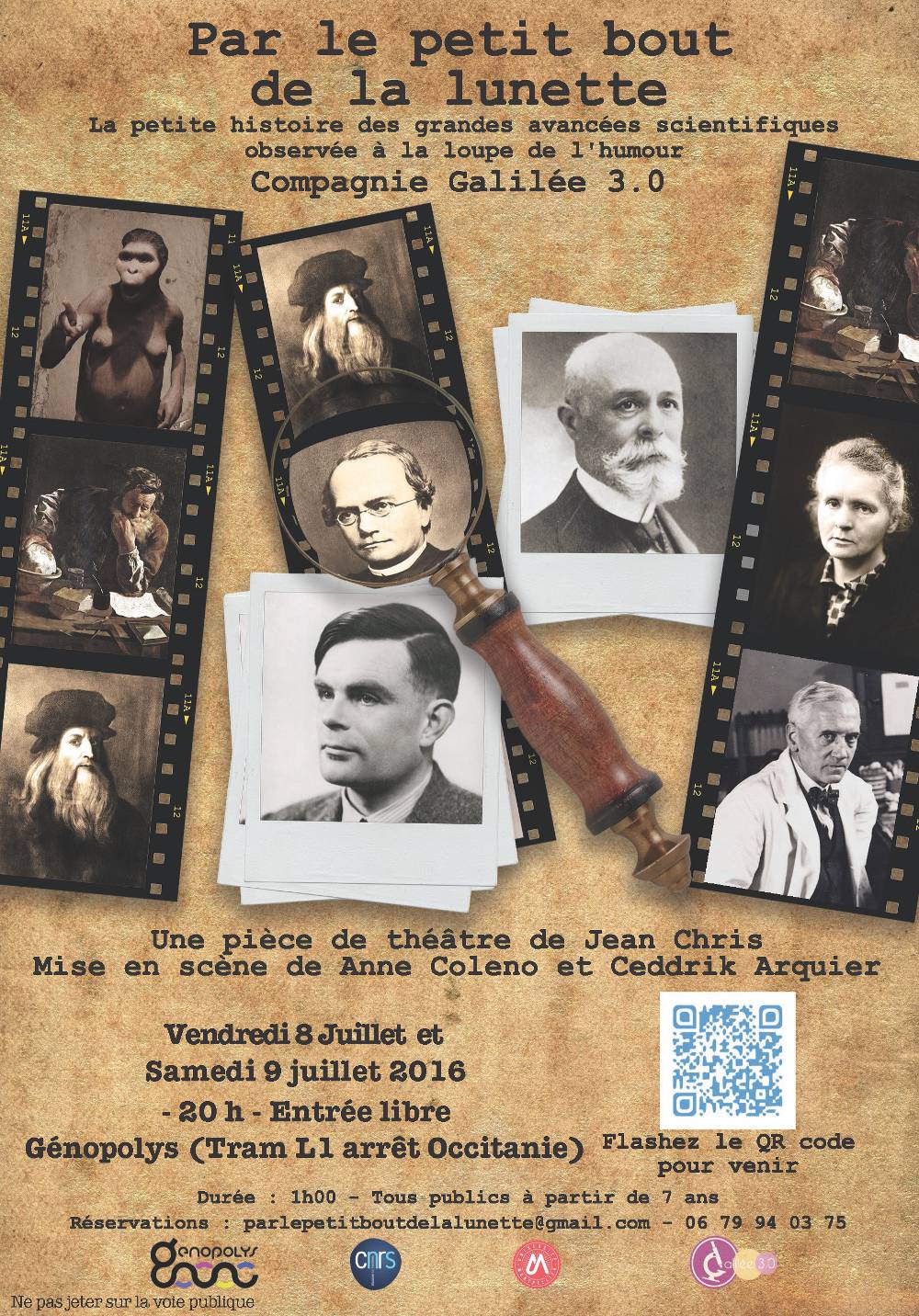

De 2016 à 2018, la Compagnie Galilée 3.0 monte Par le petit bout de la lunette, pièce de vulgarisation scientifique, écrite spécialement pour la troupe par Jean Chris, auteur et comédien professionnel. Cette création racontant de façon drôle et décalée quelques unes des plus grandes découvertes scientifiques, de la préhistoire au 20e siècle.

Représentation de la pièce Par le petit bout de la lunette à Genopolys, 2018.

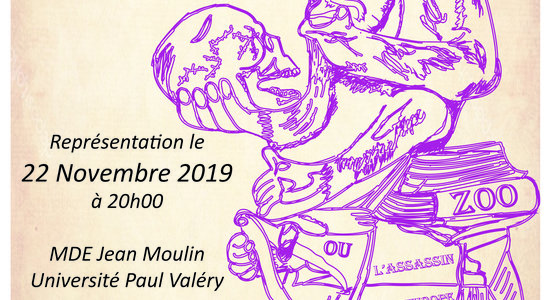

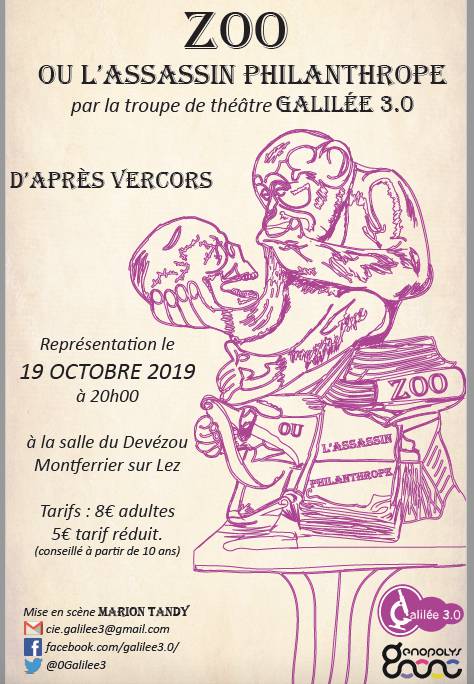

À l’automne 2018, la troupe se lance dans une nouvelle aventure en décidant d’adapter Zoo ou l’assassin philanthrope de Vercors.

Une nuit d’orage, un cottage anglais, un infanticide. Le coupable est arrêté : on le juge. Oui mais voilà, les débats sur la nature de la petite victime prennent le pas sur les délibérations. Et pour cause : la mère de l’enfant appartient à une nouvelle espèce d’hominidés fraîchement découverte en Nouvelle-Guinée, le Paranthropus Erectus. Sont-ils des singes ? Sont-ils des hommes ? Il faudra bien que le procès en décide puisque le sort de l’accusé en dépend. A moins que des enjeux beaucoup plus gros ne se cachent derrière ces considérations zoologiques…

Une scène au tribunal, dans Zoo ou l'assassin philanthropique

Un procès en forme de zoo, un zoo en forme de procès. Il y a des moments dans Zoo où l’on a du mal à distinguer les singes des Tropis, les Tropis des personnages, les personnages des comédiens et les comédiens du public. La différence existe-t-elle vraiment d’ailleurs ? C’est une question que la pièce, par ses thèmes et sa forme, invite à se poser. Lire Zoo, mettre en scène Zoo, jouer Zoo, c’est embrasser l’adéquation entre le fond du texte et sa forme. C’est réaliser que la frontière entre le zoo, le procès et le théâtre, entre la cour et les jurés, entre acteurs est spectateurs est exactement comme celle entre l’homme et le singe : bien mince.

Si vous avez envie d'en découvrir plus, vous pouvez suivre l’avancement du projet sur Facebook et Twitter. Mais surtout, ne ratez pas les dates de nos représentations qui seront affichées dans l'Agenda d'Echosciences Occitanie.