Des stratégies pour accéder au savoir : une inextinguible soif de connaissance [Saison 2- 1/2]

Publié par Claire Adélaïde Montiel, le 6 avril 2020 1.5k

Parmi les violences faites aux femmes dans les sociétés patriarcales, l’une des plus graves est la privation du savoir, mais c’est mal connaître l’espèce féminine que de penser qu’elle ait pu en rester là. Depuis toujours, les femmes ont mené un combat contre l’ignorance qui leur était imposée mais c’est un combat à leur manière. Certains Encyclopédistes ne s’y sont pas trompés : « Ces frêles machines-là » écrit Diderot « renferment parfois des âmes bien fortes »

Elles n’ont cessé de le démontrer tout au long de l’histoire.

Privées du droit d’apprendre, elles créent des stratégies pour accéder au savoir en s’engouffrant dans les brèches du système. Autodidactes ou bénéficiant de cours particuliers, sollicitant les uns les autres pour se procurer l’information qui leur fait défaut car elles n’ont accès ni aux cours ni aux bibliothèques des universités, elles luttent contre l’ignorance qu’on leur impose.

Filles ou femmes de…

Cependant il faut bien reconnaître que, dans l’histoire, les femmes qui ont pu acquérir le savoir et apporter leur contribution à la science appartenaient à des milieux éclairés. Elles furent le plus souvent sœurs, filles ou femmes d’hommes de qualité. Cela n’enlève rien à leur mérite, mais pour avoir accès au savoir, elles furent contraintes de se glisser dans l’œuvre des hommes de leur entourage.

Les exemples ne manquent pas. On peut citer entre autres : dans l’Antiquité la mathématicienne Hypatie déjà évoquée, qui était la fille de Théon, directeur du Museum d’Alexandrie mais aussi Théano l’épouse de Pyhtagore, Thémosticlée, sa sœur et ses filles parmi lesquelles Damo qui étaient de brillantes mathématiciennes.

Au XVIIe siècle, Sophie, jeune sœur de Tycho Brahé, qui fut astronome comme son frère, mais de plus chimiste et botaniste de talent.

Pendant la Révolution française, Marie-Anne Lavoisier qui ne se contenta pas d’assister son époux dans la découverte de l’oxygène, de traduire pour lui des ouvrages anglophones et de transcrire ses expérimentations. Après la mort d’Antoine-Laurent Lavoisier, guillotiné pendant la Révolution, elle continua leurs travaux communs et les publia sous la forme d’un Traité élémentaire de chimie.

Muses, inpiratrices ou chercheuses ?

Muses, inspiratrices, jamais reconnues en tant que chercheuses à part entière, les femmes pour accéder au savoir, occupèrent également un autre des rares espaces que leur laissaient les hommes de leur entourage. Elles se glissèrent dans le rôle de traductrices.

« Quand la science change et se développe, la diffusion devient une nécessité » remarque Gérard Chazal dans son livre Les femmes et la science.[1] La traduction permet de mettre à la disposition d’un large public les œuvres des savants étrangers et procure à la communauté scientifique des nouveaux instruments de travail critique. Quelques femmes rédigèrent des manuels de vulgarisation et de pédagogie et appliquèrent à la traduction toute leur intelligence et leurs connaissances, n’hésitant pas à simplifier en s’efforçant de ne pas dénaturer des textes parfois abscons.

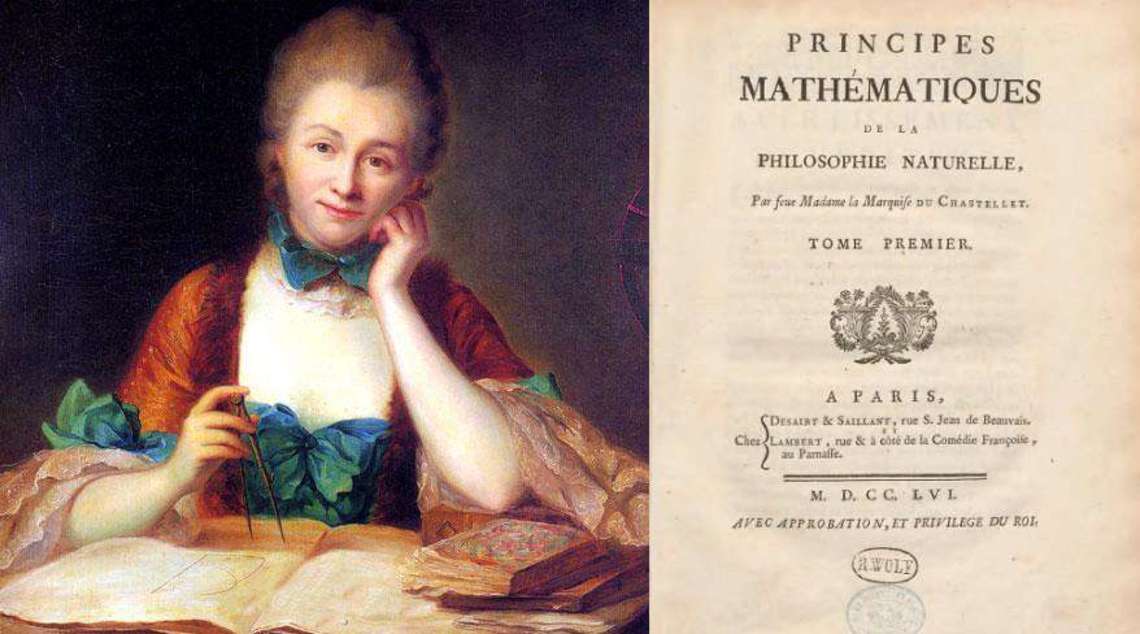

Au XVIIe siècle, l’Allemande Marie Cunitz traduisit l’œuvre de Kepler traitant du système héliocentrique, et mit ainsi l’astronomie à la portée du public savant. Emilie du Chatelet, surtout connue comme la compagne de Voltaire, fut une physicienne émérite, traductrice du celèbre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton qu’elle compléta de commentaires. Une performance que Voltaire salua en ces termes : « On a vu deux prodiges : l’un que Newton ait fait cet ouvrage ; l’autre qu’une dame l’ait traduit et éclairci ». Quant à Mary Somerville, elle traduisit en anglais, ou plutôt rendit lisible, la mécanique céleste de Laplace .

Au XIXe siècle La philosophe et scientifique française Clémence Royer traduisant L’origine des espèces de Darwin l’agrémenta d’une préface de 60 pages qui ne fut d’ailleurs pas du goût de tous.

Ce sont là quelques exemples parmi d’autres de l’inextinguible soif de savoir qui anime depuis toujours cette moitié de l’humanité si longtemps tenue pour quantité négligeable, les femmes.

Des femmes éminentes

Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, apporta de conséquents développements à la description de la machine inventée par Charles Babbage qu’on dit être l’ancêtre de nos ordinateurs. Elle plaça le travail de Babbage dans un cadre conceptuel plus large, inventa dans sa célèbre note G ajoutée à la description de l’éminent savant les notions de variables et de boucles en programmation et alla même jusqu’à imaginer que les ordinateurs, qui n’existeraient qu’un siècle plus tard, pourraient un jour penser comme les êtres humains. Une notion impossible à imaginer à cette époque et qu’on peut considérer comme les prémices de l’intelligence artificielle.

Pour d’autres femmes, celles qui n’eurent pas la chance de vivre dans l’entourage d’un savant, l’accès à la science a été un véritable parcours du combattant.

Sophie Germain est le porte-drapeau de toutes celles qui ont accédé à la culture en autodidacte et ont visé l’excellence. Passionnée de mathématiques, elle n’a pas pu entrer à l’Ecole polytechnique interdite aux femmes, mais elle s’est procuré, par un subterfuge, les cours de cette fameuse école dont elle était exclue et a absorbé tous les manuels mathématiques les plus compliqués qu’elle a pu trouver. Pour communiquer ses résultats, elle a usé du pseudonyme de Louis-Auguste Le Blanc, a pu de ce fait échanger avec l’illustre mathématicien Joseph Lagrange, a correspondu avec le non moins célèbre mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss et a fourni des études sur les vibrations, la théorie des nombres, la théorie de l’élasticité. Elle a également apporté sa contribution à la démonstration de la fameuse conjecture de Fermat, tout cela sans jamais sans jamais parvenir à la notoriété qu’elle méritait.

Salons et Académies

D’autres encore ont usé d’un chemin différent. Au XVIIe siècle La marquise de Rambouillet, Mesdames de Sablé ou de la Sablière, recevaient dans leurs salons des écrivains et des savants. Elles écrivaient elles-mêmes des romans comme Madeleine de Scudéry et Mme de la Fayette. Elles mirent à la mode l’art de la conversation, la littérature, la grammaire, la philosophie, les sciences. Bien que les académies soient strictement masculines, - l’académie française date de 1631, l’académie des sciences de 1665-, les salons constituèrent bientôt pour les hommes qui les fréquentaient le plus sûr chemin vers la consécration.

En 2012, lors d’une séance publique de l’Académie française dont elle fait elle-même partie[2], Hélène Carrère d’Encausse raconte comment Mme Lambert, amie de Fénelon, fait élire Fontenelle à l’Académie française. Mme de Tencin, quant à elle, soutient l’élection de Marivaux contre celle de Voltaire. Mme Geoffrin se dépense sans compter pour faciliter l’entrée de d’Alembert à l’académie des sciences. De sorte qu’on assiste à cette aberration : le plus souvent ce sont ces dames qui n’ont pas accès aux Académies qui ont une influence décisive sur la constitution de celles-ci.

[1] Gérard Chazal. Les femmes et la science. Editions Ellipse

[2] Des femmes à l’Académie française ? Hélène Carrère d’Encausse. Séance publique annuelle du 6 décembre 2012